di Sergio Salvi – Agrarian Sciences

Subito prima di Pasqua sono stati pubblicati due interessanti studi compiuti da ricercatori statunitensi sull’aumento del rischio di zoonosi (malattie infettive trasmesse dagli animali all’uomo) a causa dell’aggressione all’ambiente perpetrata dall’uomo.

Il primo studio, svolto da Laura Bloomfield e colleghi dell’Università di Stanford, ha riguardato gli effetti della deforestazione attuata in Uganda al fine di ricavare nuove terre da destinare all’agricoltura.

I ricercatori hanno dimostrato come la frammentazione dell’ecosistema forestale provocato dall’attività umana abbia determinato la formazione di numerose sacche di foresta circondate da aree occupate dall’uomo. Nelle zone di confine tra questi due ambienti, alcune attività come la raccolta di legno per l’edilizia e la ricerca di cibo in ambiente boschivo aumentano considerevolmente la frequenza dei contatti tra le scimmie e l’uomo e la probabilità che quest’ultimo possa contrarre delle zoonosi. Secondo i ricercatori, basterebbero delle opere mirate di riforestazione o di messa a dimora di colture arboree per ridurre significativamente la frammentazione dell’habitat e, con essa, la frequenza dei contatti a rischio.

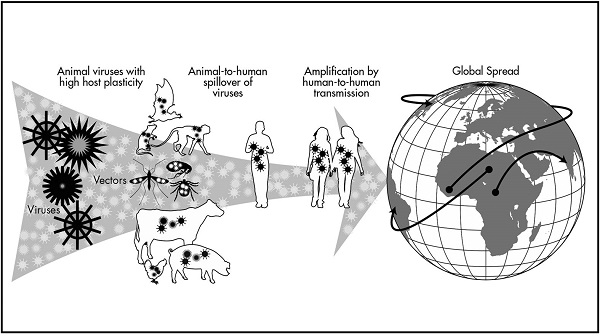

Nel secondo studio, svolto da Christine Johnson e colleghi dell’Università della California, è stato dimostrato come il rischio di trasmissione di virus dagli animali all’uomo sia più elevato per quelle specie che si sono espanse demograficamente e territorialmente adattandosi agli ambienti dominati dall’uomo. Ne consegue che le specie domesticate, le scimmie e i pipistrelli sono le categorie animali che presentano il maggior numero di virus trasmissibili e che, tra le specie selvatiche minacciate di estinzione, quelle caratterizzate da riduzione della popolazione a causa della distruzione e dello sfruttamento del proprio habitat sono anche quelle che condividono più virus con l’uomo, maggiormente se allo sfruttamento degli habitat si associano la cattura e il commercio degli animali stessi.

Queste ricerche ribadiscono quanto la comunità scientifica afferma ormai da diverso tempo: l’invasione degli ambienti selvatici da parte dell’uomo pone a rischio la sopravvivenza delle specie selvatiche e facilita lo spillover – il salto di specie – di virus potenzialmente patogeni e in grado di generare epidemie zoonotiche.

La deforestazione a scopo agricolo rappresenta una delle attività umane a più alto impatto ambientale e trova un’istintiva giustificazione nella necessità di aumentare le superfici coltivabili atte a sfamare la popolazione umana mondiale in continuo aumento.

Un’alternativa a questo percorso disgraziato esiste già, ed è quella che mira a potenziare le rese agricole, cercando nel contempo di ridurre al minimo l’espansione delle superfici dedicate, attraverso l’impiego delle biotecnologie agrarie. Ma qui si ritorna al pluridecennale problema dello scontro ideologico e radicale tra i difensori dell’ambientalismo “duro e puro” e i sostenitori dell’innovazione biotecnologica, per superare il quale è necessario rompere i vecchi schemi mentali e puntare verso una nuova sintesi culturale capace di conciliare ambientalismo e innovazione.

C’è bisogno, in altre parole, di un “ambientalismo biotecnologico”, un movimento di pensiero e azione concreta finalizzato a trovare un punto di congiunzione tra la tutela dell’ambiente e il miglioramento biotecnologico delle colture, con il triplice obiettivo di aumentare la produttività agricola, conservare le foreste e – come ormai dovrebbe averci insegnato la pandemia di Covid-19 – prevenire le zoonosi da spillover, altrimenti destinate a ripetersi quanto prima.

Da questo punto di vista, appare evidente come certe pratiche agricole – per quanto benedette ufficialmente da organizzazioni internazionali come la FAO – non possano rappresentare la soluzione del problema alimentare mondiale. Su tutte l’agricoltura biologica, che con rese dimezzate rispetto alle pratiche agricole convenzionali (ma anche quest’ultime non possono continuare a trovare ulteriore giustificazione, se non nell’ottica di un balzo in avanti di natura innovativa) non può dirsi amica dell’ambiente se non nei contesti di nicchia che l’hanno vista nascere e nei quali, ragionevolmente, essa dovrebbe rimanere confinata.

Pensare di aumentare la produzione mondiale di cibo espandendo l’agricoltura biologica significa accettare – checché se ne dica – di deforestare per ricavare superfici da destinare allo scopo. Analogamente, pensare di espandere ulteriormente l’agricoltura convenzionale non può che peggiorare i danni già fatti (basterà qui ricordare lo scempio ai danni dell’Amazzonia perpetrato da un grande paese produttore agricolo come il Brasile).

In definitiva, si dovrebbe prendere atto che sia la convenzionale sia la biologica sono due forme di agricoltura ormai superate.

La sfida è dunque quella di progredire verso una terza agricoltura, la quale non può che integrare le varie branche dell’innovazione applicata al settore: le biotecnologie agrarie, l’agricoltura di precisione, finanche l’asettica “agricoltura verticale”. Un’innovazione che tuttavia, per poter procedere, deve ricevere concretamente il riconoscimento e il sostegno da parte della politica, senza i quali essa è destinata a rimanere poco più che uno sfoggio accademico.